認定審査会

屋久島救助犬協会では年2回ほど認定審査会を開催し、指導手と犬が被災地に出動して捜索・救助活動にあたる能力を有しているかどうかを見極めます。この審査会で指導手、犬の双方とも能力を有していると判断されると救助犬として認定されます。

|

【服従】

服従は犬の訓練の基本です。指導手と犬の主従関係がしっかりとできていて、犬が指導手の号令に従って的確に行動するかどうかを審査します。

|

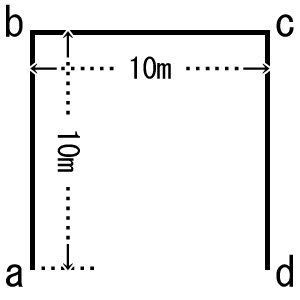

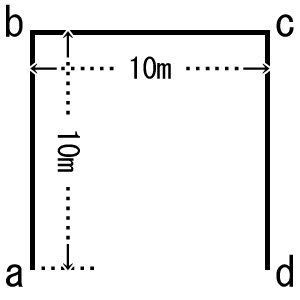

1.オンリード脚側行進

この作業は全て犬にリードをつけた状態で行う。審査員の指示により、指導手は犬を脚側停座させて犬名、指導手名を申告する。審査員の指示により、指導手は犬とともにa地点に行ってb方向を向いて犬を脚側停座させ、審査員の指示により犬とともに常歩でa→b→c→dと脚側行進し、dまで来たら回れ右をして速歩でd→c→b→aと脚側行進し、再度回れ右をして犬を脚側停座させる。

2.オフリード脚側行進

審査員の指示により、指導手は犬からリードをはずし、オンリード脚側行進と同様の作業を行う。

3.停座、伏臥、立止

審査員の指示により、指導手はオフリードにした犬とともにa地点より常歩脚側行進でb地点まで行き、回れ右をして犬を脚側停座させる。指導手は常歩でa地点に戻り、回れ右をして犬と対面する。指導手は声符と指符で犬に伏臥、立止、停座の姿勢をさせ、審査員の指示により招呼して脚側停座させる。

|

4.幅跳び

指導手は犬を脚側停座させ、審査員の指示により犬とともにa台に上り、犬をb台へ跳ばして移動させて待機させる。審査員の指示により指導手はb台下まで行き、犬をb台から降ろして脚側停座させる。a台とb台の間隔は原則として小型犬50cm、中型犬80cm、大型犬110cmとするが、犬の体型等により審査員が考慮する。

5.休止

指定された場所に行き、審査員の指示により指導手は犬に休止姿勢をとらせて繋留する。指導手は指定された場所で休止終了まで対面せずに待つ。審査員の指示により犬のもとに戻り脚側停座させる。

|

【障害物通過】

災害現場においては様々な障害があり得るので予め障害物を想定し、指導手が的確に犬に号令を出して犬がそれを乗り越えることができるかどうかを審査します。

|

1.トンネル通過

審査員の指示により、指導手は犬にトンネルを通過させ、出口付近で待機させる。

2.梯子上り下り

審査員の指示により、指導手は犬に梯子の上り下りをさせ、下りた付近で待機させる。ミニチュアダックスフントなど、体型的にこの作業が難しい犬種に対しては免除を考慮する。

3.シーソー通過

審査員の指示により、指導手は犬にシーソーを通過させ、渡り終わった付近で待機させる。

4.不安定足場通過

審査員の指示により、指導手は犬に不安定足場を通過させるが、審査員の指示により渡る途中で待機させ、また渡り終わった付近で待機させる。

|

【捜索(瓦礫・平地)】

指導手の号令により犬が捜索モードに入り、犬が捜索意欲を持続しながら自発的に捜索を続け、的確に被災者役を発見し、指導手に知らせることができるかどうかを審査します。指導手の誘導は必要最小限とすることが望ましいです。

|

1.瓦礫捜索は、複雑に入り組んだ瓦礫の中で犬が障害物をクリアしながら的確に被災者役を発見し、指導手に知らせることができるかどうかを審査する。

|

2.平地捜索は、草原・森林・水場等様々な地形の中で犬が的確に被災者役を発見し、指導手に知らせることができるかどうかを審査する。

|

【総括】

指導手と犬が服従・障害物通過を的確にこなした上で、瓦礫・平地捜索とも遂行した犬をClass

A認定犬、瓦礫捜索のみ遂行した犬をClass B認定犬、平地捜索のみ遂行した犬をClass

C認定犬とします。 |

|